文字・活字文化の日記念講演会「ことばを見つける、ことばを紡ぐ」を開催しました

- 全館

- 掲載日2020年10月19日

-

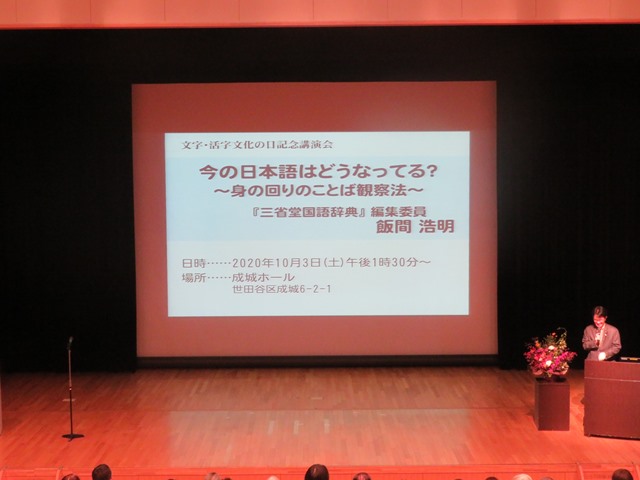

令和2年10月3日(土曜日)、辞書編さん者の飯間浩明さんと作家の三浦しをんさんをお迎えし、成城ホールにて文字・活字文化の日記念講演会「ことばを見つける、ことばを紡ぐ」を開催しました。

第1部 「今の日本語はどうなってる?~身の回りのことば観察法」講師:飯間浩明氏

国語辞典の作り方についてのお話からスタート!新しく辞書に掲載することばの収集を用例採集と言い、飯間さんは街に出て用例採集をするそうです。例えば、「クロック」ムッシュや「クロック」マダムというパンが売っている一方で、「クローク」ムッシュや「クローク」マダムも売っています。「クロック」と「クローク」どちらが多いのか、他の例を探してみると、「クロック」の方が多数派らしいと判明!また、最近では「旬」のついたことばが増えていて(旬菜・旬味・旬房など)、「旬菜」は使用例が多く、実際に辞書に採用されたと教えてくださいました。ほかにも「和風ミラノ」「白才」「ミートスパ」「朝のモーニング」など、飯間さんが街で気になったことばが紹介され、ワードハンティングの楽しさを味わうことができました。

続いて、池井戸潤著『オレたちバブル入行組』(文藝春秋)からは「期中」や「大店」という銀行用語を、有川浩(現:有川ひろ)著『阪急電車』(幻冬舎)から「お幼稚」(作中では幼稚園という意味で使われています)ということばを用例採集したお話。銀行用語や経済用語などは、小説にあることばの説明がわかりやすいので、参考にすることもあるそうです!飯間さんの調べによると「お幼稚」という呼び方は、特に高知県や静岡県で多く使われているとか。他にもたくさんの楽しいことばの収集に余念のない飯間さんのお話でした。

第2部 飯間浩明さんと三浦しをんさんによるクロストーク(対談)

「大きくわけて3つのテーマでお話します」との飯間さんの宣言(!?)で第2部が始まりました。

1つめは『舟を編む』(光文社)執筆の裏話。細かく書き込まれた三浦さんの構想メモがスクリーンに写し出され、「めれん」「しばたく」「高慢ちき」などの三浦さんが関心を持ったことばについて、お話が弾むお二人。「めれん」は、三浦さんが取材をしている時に、辞書の編集者からきいたエピソードに出てきた言葉だったそうです。「そういえば、昨夜はずいぶんめれんに見えました」という会話が小説に登場します。どんな意味なのか…気になった方は、辞書を引いてみてください!

『舟を編む』には「愛」の語釈について、男女間のものとは限らないとの描写があります。辞書の内容も時代によって変わっていき、実際、『三省堂国語辞典』は『舟を編む』をきっかけに「愛」の語釈から「男女の間で」という表現をやめたそうです。

2つめは、三浦さんの最新作『愛なき世界』(中央公論新社)から飯間さんが用例採集。主人公は植物の研究をしているので、多くの理系用語を採集できたそうです。また、作中で使用されるオノマトペにも面白いものがたくさんあったとか。さらに三浦さんの作品は「ないとならない」という表現が特徴的と発見!三浦さんのことばの使い方について、飯間さんがあまりにも多くのことに気が付くので、思わず三浦さんは飯間さんのことを「ことばストーカー」と呼んで、また新たなことば(?)を生み出す一幕がありました。

3つめは、最近気になることばのお話。三浦さんがある政治家の言い回しについて「その方が本当に伝えたいことを理解できているかわからない」ことが気になっているとお話されました。それを受けた飯間さんは、人によってことばの選び方が違うことを、ある総理大臣の発言を例にあげて解説してくださいました。その総理大臣はオリンピック出場選手に「せいぜい頑張ってください」と言ったそうです。「せいぜい」ということばはご年配の方にとって「精一杯」の意味でポジティブに使われますが、若者の間ではネガティブな意味で使われているとのことでした。

そして、飯間さんによると、人を評価することばは圧倒的にマイナスなものが多いそうです。これから先、人をほめるためのことばを増やしていけるといいですね、と、クロストーク(対談)が締めくくられました。

ことばについて興味深く楽しいお話をたくさん堪能することができた、笑いの絶えない講演会でした。

参加された方からは「ことばを大切にしたい」「ことばについて意識するきっかけとなった」「辞書編さんの裏話を聞けて楽しかった」などのご感想をいただきました。

感染予防対策のため、座席はひとつずつ空けてお座りいただきました。ご協力いただき、ありがとうございました。

.JPG)

.JPG)