「本で旅をしよう!」~図書館員がオススメする本~ 第2回

- 全館

- 掲載日2020年6月26日

-

6月3日に掲載した第1回をご覧になり予約をしてくださった方、ありがとうございます。大変励みになります。まだまだ以前のように自由に旅行できない日々ですが、本の中で「旅」を楽しんでいただけたらと思います。では第2回、始まりは近場から。

~東京近郊 七福神めぐり~

・『東京近郊七福神めぐり-アッケラカンの笑顔が待ってるコースガイド43-』新ハイキング社編(新ハイキング社)

お正月の定番、七福神めぐりをしたことはありますか。

"七福"になったのは江戸時代。発祥は室町時代の頃、漁夫の"恵比寿一神信仰"に始まり、そこに“農業の大黒天”“音楽と弁舌の弁財天”が加わり"三神信仰"に更に"七難即滅七福即生"の教えに沿って四神が入って"七福信仰"となります。当時は江戸庶民の神仏詣と観光を兼ねて、新年の楽しみとして定着していったのです。

この『東京近郊七福神めぐり』では関東の1都6県に静岡県を加えて、合計43のコースと、七福の神様の詳しい紹介、お参りの基本も掲載されていて、すぐにでも七福の神様のご利益にあやかれそうな気にさせてくれます。

「いいことありますように!」地図を片手に願かけ、散歩、探索をしながら土地柄や歴史を垣間見に、七福神めぐりはじまりはじまり~。(M.K)

~多摩川飲み下り~

・『多摩川飲み下り』大竹聡著(筑摩書房)

旅の楽しみ方は人それぞれ。美しい景色、未知の体験、その土地の文化や人々との触れ合い…… 。皆様はどんな旅がお好きですか?「美味しいものを食べまくる!」という方も多いでしょう。なかでもお酒好きな方は旅先でのお酒も楽しみのひとつ。そんなお酒を思いっきり楽しむ気分になれるのがこちらの本『多摩川飲み下り』です。作者の大竹さんが多摩川沿いを27日間かけて歩いて飲んだ旅のエッセイです。舞台は奥多摩から多摩川河口まで。できるだけ多摩川に沿って歩く、あるいは電車、バスに乗ることと、飲むことをルールとしてスタートします。ふらりと見つけたお店、土手や河原に競馬場などで、おいしいおつまみとグビリグビリ……。

ひたすら川沿いを歩いて歩いて、飲んで飲んで!どれをとっても美味しそう!美味しいものを見つける嗅覚が素晴らしいです。

大竹さんは「酒とつまみ」という、お酒とおつまみについて書かれている雑誌を創刊した編集者でもあり、大のお酒好き。あらゆるお酒に対する深ーい愛の持ち主です。世田谷区民には身近な多摩川ですが、そんなお酒愛目線で見ると新たな発見がたくさんあるかも?! 川沿いの景色も楽しいこちらの本を読めば、ちょっとした旅気分も味わえます。

読むときの注意点をひとつ。

とてもお酒が飲みたくなりますが、くれぐれも飲み過ぎにはお気をつけください。(M.K)

~鎌倉と手紙と美味しいものと~

鎌倉が舞台の物語をご紹介します。

・『ツバキ文具店』小川糸著(幻冬舎)

主人公のポッポちゃん(鳩子)の育った家「ツバキ文具店」はちょっと変わった文具店。

売っているのはごくごく平凡な文房具。でもその裏メニューは看板にはない代書屋。

「代筆」ではなくて「代書」。依頼の方に成り代わって文面を考え、それにふさわしい文具と便箋を使って手紙を書き、相手の方へ投函するまでがお仕事。まるで時代がタイムスリップしたかのような世界が広がります。

手書きはおろか、手紙を郵便で出すという行為がめっきり減ってしまった現代。

自分では感情が高まり過ぎて(怒りも喜びも)うまく伝えられない、思いを文章にまとめることができない……、手紙は苦手だけど手書きの手紙でないとこの思いは伝わらない、と事情を抱えたお客さんが鎌倉の古い小さな文具店を訪ねてきます。

それぞれの人生模様に沿って文体や筆跡さえも変化させ、ポッポちゃんが1通1通手書きでしたためます。代わりに書く、という単純なものではなく、送る側と受け取る側の両方の思いに寄り添って書かれた手紙たち。それらの手紙を読む楽しみもこの小説の醍醐味です。

またこれはポッポちゃんという一人の女性の成長物語でもあります。

訳あって祖母に厳しく育てられた幼少期。それに反抗して家を飛び出し、祖母の死後、鎌倉に戻り文具店を継ぎました。肉親のいない環境でご近所さんと鎌倉の街に助けられ、ポッポちゃんは代書屋を通して、祖母や母のことを少しずつ理解していきます。

・『キラキラ共和国』小川糸著(幻冬舎)

続編の『キラキラ共和国』でポッポちゃんは結婚し、母になります。そして仲良しのご近所さんと共に新しい物語が広がっていきます。

この2冊の文庫版を手に取ったら、パラパラしてみてください。本文同様、細部まで優しさがいっぱい。 読み終わったら誰かに手紙を書きたくなるかもしれませんね。

また、読むとたまらず鎌倉へ行きたくなるのですが、そんな読者の声が届いたのか3冊目に出版されたのは『ツバキ文具店の鎌倉案内』。

・『ツバキ文具店の鎌倉案内』ツバキ文具店編(幻冬舎文庫)

写真は一切なく、文字とイラストで鎌倉の名所を読んで旅することができます。(M.H)

~京都の楽しみいろいろ~

京都の夏の風物詩である祇園祭は、京都に流行った疫病を神仏に祈願することで収めようとしたのが起源だそうです。新型コロナウイルスの収束を願って京都を旅する本を3冊紹介したいと思います。

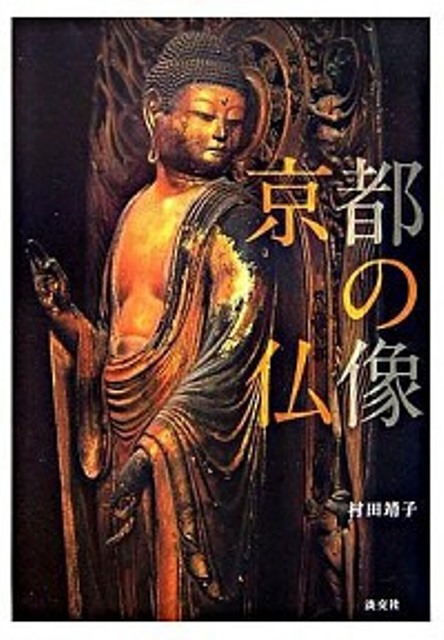

・『京都の仏像』村田靖子著(淡交社)

「見返り阿弥陀」として有名な阿弥陀如来立像が表紙を飾っています。永観堂禅林寺の慈悲深く人間的なまなざしの仏像です。仏のほうからも人々の救済の働きかけを示した動的な來迎仏です。このほか豊富な写真とともに、詳しい解説がされていて読み応えのある一冊です。

・『京都のちいさな美術館めぐりプレミアム』岡山拓/浦島茂世著(G.B.)

京都はちいさな美術館の宝庫。本書ではエリアごとに美術館をオールカラーの美しい写真で紹介しています。美術館の空間の美しさ、美術品の数々をみているうちに心が豊かになっていくのが感じられます。

・『京都昼の100選-決定版 京の昼ごはん・土産もの厳選甘味処100+5軒-』(クリエテ関西)

旅の楽しみとして外せないのが、美味しい食事。出版社クリエテ関西は関東では馴染みがないのですが、あまから手帖という雑誌を出版している、関西食文化のオピニオンリーダー的存在。本書もまたオールカラーの写真がとても綺麗で、見ているだけでも満足してしまいます。仏像や美術品の数々を観て回ったあとの心地良い疲れを癒してくれそうです。(T.I)

~旅猫リポート~

・『旅猫リポート』有川浩著(文藝春秋)

有川浩の小説の中でも一押しのストーリーです。特に旅先の風景の描写がとても美しい。

「ステイホーム」の今こそ自宅でゆっくりと想像の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。実は私は以前、電車の中でこの本を読み進めているうちに、途中でどうしても涙をこらえきれず、周りの注目を浴びてしまったという経験があります。

主人公のサトルは訳あって愛猫ナナと銀色のワゴン車に乗り、ナナの新しい飼い主を探す旅に出発します。そして懐かしい人々と再会していくうちに、彼の生い立ちが徐々に明らかになって行くのです。とても哀しいけれど、いつしかサトルの優しさに胸が熱くなります。そしてサトルとナナの旅が終わる頃には本当の「幸せ」について気付かせてくれる、そんな温かい物語です。(S)

~十五の夏~

・『十五の夏-1975-上・下』佐藤優著(幻冬舎)

元外交官で、作家である佐藤優が、高校1年の夏休みに、ソ連・東欧を一人で旅をしました。この旅行は両親から高校入学の「御褒美」としての旅行でした。

中学時代に社会主義国に関心を持ち、自分で調べて計画を立てて出かけようとします。それを許可した両親も決断が必要であったと思います。

「若いうちに外の世界を見ておくと、後でそれは必ず生きる。そのことをきっかけにして、自分が本当に好きなことが見つかるかもしれない・・・」彼が外交官になる出発点となったように思います。

パック旅行ではなく、自分の行きたい国名を挙げて、どのような旅程で行くのがいいか、旅行社に相談に行きます。この時担当した女性社員がとても親身になって、なるべく安価にすませられるように(親から出してもらうお金で行くからという配慮で)アドバイスをしてくれます。

そして、旅に出てからも一人でレストランに出かけて地元の人に話しかけたり、文通相手の家に泊めてもらったりして旅行を続けるのですが、ただ観光地をまわるのとは違って、興味を持った事に関連する場所や店を訪ねていきます。

出会った人々が佐藤少年にとても親切に接しているのが、心に残りました。

今は国が分かれていたり、国名が変わっている所もありますが、佐藤少年が旅したルートを地図上でたどって想像するのも楽しいです。旅行ガイドを読むのとはまた違った発見ができると思います。

そして、佐藤少年の行動力に感服しました。(H.A)

~英国ファンタジーを片手に~

・『英国ファンタジーをめぐるロンドン散歩』山内史子文/松隈直樹写真(小学館)

本書は、イギリスのファンタジーの名作の中から30作品を取り上げ、5つのテーマに沿いながらロンドンの町をめぐるガイドブックです。各ページには、町の風景や建物やゆかりのあるグッズなどの写真が多数掲載されており、物語にちなんだロンドン各地の名所を著者と一緒に旅をしている気分に浸れます。

第1章「物語とともに歩くロンドン」では、駅、テムズ川、公園、英国王室、観光地の5つのテーマに沿って、物語や作者に思いを馳せながら町の見どころをカジュアルな文章で紹介していきます。例えば、『ハリー・ポッター』が魔界へと旅立つキングズ・クロス駅、『ピーター・パン』の像があるケンジントンガーデンズ、『クリスマス・キャロル』などの作者ディケンズも通った大英博物館、『クマのプーさん』や『くまのパディントン』と関係が深い百貨店などを訪ね歩いています。

第2章「物語とともにロンドンからの小旅行」では、ロンドンから郊外へと足を延ばし物語にちなんだ名所を案内しています。本書で紹介されている風景はどれも美しい風景ですが、なかでも『ピーターラビットのおはなし』の舞台となっている湖水地方はとても美しく魅力的です。

本書は、いつかロンドンを訪れようとしている人にはもちろんのこと、本で旅をしようとしている人にも楽しめるガイドブックとなっている1冊です。(S.H)

~河童が覗いたヨーロッパ~

・『河童が覗いたヨーロッパ』妹尾河童著(新潮社)

旅の楽しみ方は人により様々です。土産を買ったり写真を撮ることが好きな人も多いでしょう。舞台美術家の妹尾河童さんは旅の記録を絵に描き、文章までも全て手描きで記しています。彼の興味の対象は宿泊したホテルや出会った人々、風景など目にした物すべてで、それらを好奇心いっぱいの温かな眼差しで描いています。ホテルの部屋を俯瞰でスケッチしたり、電車の座席を詳細に描いてみたりと、著者の興味は周囲の人を巻き込みながら旅を面白くしていきます。

河童さんは外国語がほとんど話せないと告白していますが、現地の人々とのやり取りを見ていると、相手のことを知りたいという欲求や興味に勝るものはないことがよく分かります。読者は河童さんと一緒に旅の世界へ入り込み、路地裏を散策しているような気分を味わうことができるのです。他にもインド編やニッポン編が出版されており、読者を新しい旅へと誘ってくれます。(S)

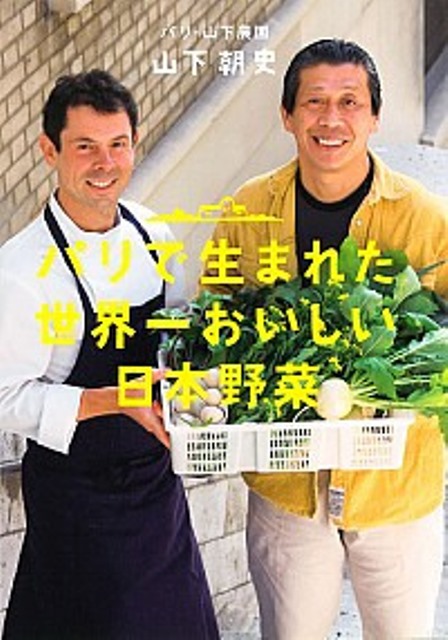

~パリ生まれの日本野菜?!~

・『パリで生まれた世界一おいしい日本野菜』山下朝史著(主婦と生活社)

約25年前からパリ郊外のシャペ村で日本野菜を育てる山下朝史さんは、それまで農業とはまったく縁がありませんでした。初めての農業を様々な工夫や挑戦を重ね、今や「奇跡のカブ」が代名詞ともなったフランスで有名な山下農園のオーナーです。「情熱大陸」や「アナザースカイ」などの日本のTV番組でも特集され、山下さんの作る野菜はパリの星付きレストランのシェフから引きも切らぬ人気だそうです。

山下さんの野菜に興味を持たれた方は、山下さんの野菜を仕入れているレストランで食すというのも旅の愉しみになるのではないでしょうか(その折には最新の情報をチェックのこと)。この本には、野菜作りに対する山下さんの哲学、またその野菜をどのシェフに卸すのかという考え方などが、まさに野菜畑のように盛り沢山に詰まっています。

フランスでこのような日本人が活躍していることがよくわかり、日本野菜の美味しさを改めて感じます。(E.W)

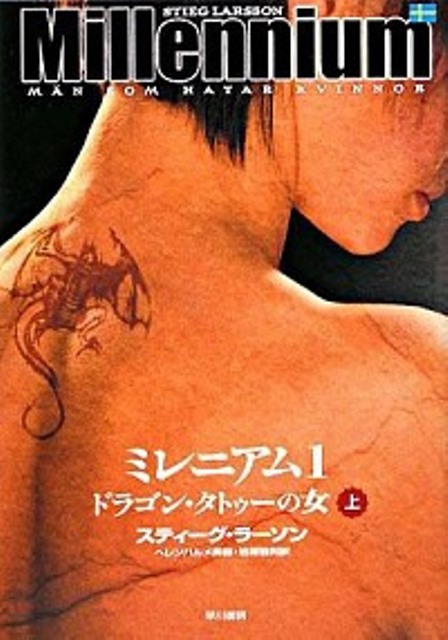

~『ミレニアム』の舞台スウェーデン・ストックホルムへ~

・『ミレニアム1~3』スティーグ・ラーソン著/ヘレンハルメ美穂・岩澤雅利・山田美明訳(早川書房)

・『ミレニアム4~6』ダヴィド・ラーゲルクランツ著/ヘレンハルメ美穂・羽根由・久山葉子訳(早川書房)

『ミレニアム』(Millennium)シリーズは、スウェーデンの作家スティーグ・ラーソンによる推理小説です。

シリーズ全篇を通じて、女性に対する蔑視および暴力がテーマとなっています。「1ドラゴン・タトゥーの女」「2火と戯れる女」「3 眠れる女と狂卓の騎士」から成る三部作です。

『ミレニアム』3部作の執筆を終えたスティーグ・ラーソンはその後、第一部の刊行を見届けることなく、2004年11月に享年50歳でこの世を去りました。別の作家、ダヴィド・ラーゲルクランツによる続編として、「4蜘蛛の巣を払う女」「5復讐の炎を吐く女」「6死すべき女」が出版されました。ラーゲルクランツはこの第6部が彼による『ミレニアム』シリーズの最終作である旨を明言しています。30カ国以上で翻訳され、全世界で800万部以上を売り上げました。

『ミレニアム』の舞台スウェーデンは、北欧の中で都市と自然が融合した理想郷と言われています。家に居ながら、座ったまま、時差ボケ無し、パスポート・荷物不要で旅立ちましょう。

先ずはスウェーデンとは、穏やかな「森と湖の国」南北に細長い北欧最大の国。平地が広がる南部、森林に覆われた北部。天然資源に恵まれた国です。

スウェーデンと言えば、サウナ、ノーベル賞、、H&M、IKEA、リサ・ラーソン。

ミレニアムの本文中に、リンドグレーンの作品が、多数登場します。ラーソンは、大好きな童話『長くつ下のピッピ』をヒントにしたと話しています。主人公のミカエルは『名探偵カッレくん』と呼ばれています。

作品の舞台となったストックホルムで是非訪れてほしい場所は、次の2ヶ所です。

「ガムラ・スタン地区」魔法のような、石造りの町の大聖堂(サンデルのタトゥーの秘密が「セント・ジョージと龍」によって分 かる)は必見です。

「ソーデルマルム地区」ミレニアムの編集部がある地域です。スウェーデンで、もっともオシャレな通りと言われているヨート通りには、カフェやブティックが並んでいます。そこから5分ぐらいのところにある、小高い丘の上にリスベットが大金持ちになってから引っ越してきたというフィスカル通りがあります。リスベットが最初に住んでいたルンダ通りは、セーデルマルムでもかなりはずれになります。

スウェーデンには「フィーカ」という伝統的なコーヒーブレイクがあります。登場人物達はコーヒーを自宅で、職場で、カフェで沢山飲みます。

ステイホームの今、コーヒーを片手にストックホルムを空想旅行してください。(R.H)

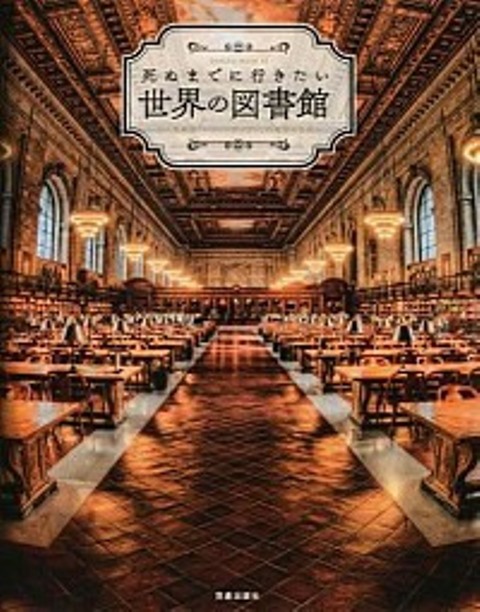

~世界の図書館~

外出自粛が続く日々に限らず、普段から忙しくてなかなか旅行をする機会が無いという方も多いのではないでしょうか。

そんな時、私は写真集を子ども達と一緒に見て「行ったつもり旅行」を楽しんでいます。綺麗な海を満喫した後は、サバンナを走る野生動物に圧倒され、時には宇宙旅行に行くことも。先日はある本で世界各国を巡った「つもり」をしてきました。

その本は「死ぬまでに行きたい 世界の図書館」です。

・『死ぬまでに行きたい世界の図書館-本に囲まれた幸せな場所がきっと見つかる!! ようこそ『ハリー・ポッター』魔法の世界へ-』(笠倉出版社)

世界各国の図書館が紹介されているのですが、中でもヨーロッパでは修道院としての歩みが始まった後に、図書館の機能を持つようになった所も多いそうで、その建物は非常に豪華でまるでお城か美術館ではないかと錯覚するほどです。大理石が敷き詰められた床にフレスコ画が描かれた天井なんて、日本の図書館にはまず無い光景ではないでしょうか。

他にも「幻想図書館」の異名を持つブラジルの図書館は、天井までカラフルな本がぎっしりと積まれており、その鮮やかな光景が何ともブラジルらしさを感じさせます。

その他、各国の美しい書店も紹介されており、エーゲ海を臨む開放的な書店や、バーにしか見えないお洒落なフランスの書店など、その国ならではの光景を見ることも出来ます。

図書館と言ってもお城のような優雅なものからスタイリッシュな現代的なデザインのものまで幅広く、ページをめくる度に全く違う空間が広がります。まさに世界各国を旅している気持ちになれることが、この本の魅力ではないかと思います。(S.Y)