「世田谷区家庭読書の日」にお届けするおはなし 第10回「いやいやえん」は怖いお話なのか?!

- 全館

- 掲載日2018年12月23日

-

世田谷区では、「毎月23日は、世田谷区家庭読書の日」として家庭での読書をすすめています。

毎月23日に図書館職員が子どもの本のことや図書館での楽しい出来事をお届けしています。

第10回 「いやいやえん」は怖いお話なのか?!

幼稚園のころ、寝る前に母に多くの本を読んでもらった。教育熱心だったのか、子どもの情緒教育に強い関心があったのか、私のことがかわいくてたまらなかったのか(笑)。残念ながら前の二つは成果に結びつかなかった。

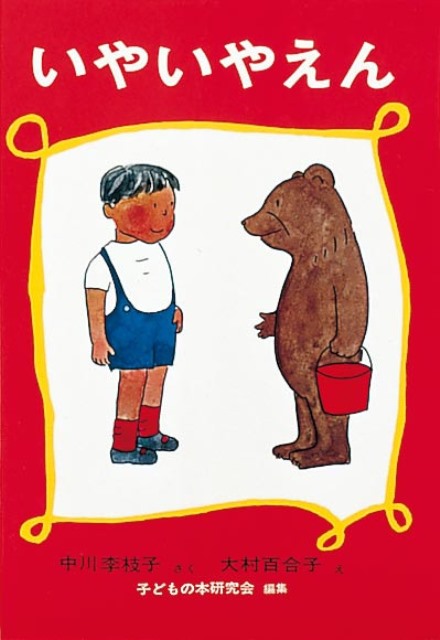

読んでもらった本の中で今でも、しっかりと記憶に残っているのが、(というか、これしか残っていないのだが)1962年に出版された『いやいやえん』中川李枝子作/大村百合子絵(福音館書店)である。

「いやいやえん」にはチューリップ保育園に通うしげる君がでてくる7つの短編がおさめられている。すべてを読んでもらったはずなのだが頭の中に残っているのは、その中の「いやいやえん」の章だけである。わたしにとって「いやいやえん」は、ほのぼのとしたお話ではない。「いやいやえん」の1シーンが頭から離れず、とても怖い話として記憶に残っている。それは、おもちゃが自分の意思で動き部屋から逃げ出していくというシーンである。眠っている間に人形や積み木たちがおしゃべりしながら動き出すということが子ども心にオバケとつながってしまったのである。山脇百合子(旧姓大村)さんの優しいタッチで描かれた、あたたかく、やわらかい表情の登場人物たちの挿絵を見ながら読んでもらっていたのなら、こんなことは思わなかったのだと思うが、眠る前のうつらうつらしている状態で耳から入った情報が頭の中でいろいろ交錯して出来上がってしまったイメージなのであろう。とにかく、怖かった。わたしの通っていた幼稚園にはお昼寝の時間があった。眠ってしまうとおもちゃが勝手に動き出すのではないかと怖くて眠れず目を瞑って耳を澄ましていたことを思い出す。

今はその感覚を忘れてしまったが、幼児にとっては、本に触れる、本を読んでもらうということは、絵本は目から、物語は読んでもらい耳から、主人公たちの活躍がすっと頭の中に入って来てイメージをつくる。たぶん、そんな感じなのだろう。

この文章を書くに当たり久しぶりに「いやいやえん」を手にとってみた。赤を基調とした表紙は「やまのこぐまちゃん」、裏表紙は「おおかみ」、背表紙は「チューリップほいくえん」、見返しは「やまのぼり」と4つの話の挿絵が使われている。よく出来ているなぁと感じた。P159~P162の恐怖を感じていた部分を読んでみた。全然、怖くなかった。そうだよなぁ。あたりまえか・・・。私の家庭読書にまつわる思い出である。

*今回はある図書館長の50年前の読み聞かせ体験でした。