「世田谷区家庭読書の日」にお届けするおはなし 第34回 サンタクロースからの贈り物

- 全館

- 掲載日2020年12月23日

-

世田谷区では、「毎月23日は、世田谷区家庭読書の日」として家庭での読書をすすめています。

毎月23日に図書館職員が子どもの本のことや図書館での楽しい出来事をお届けしています。

第34回 サンタクロースからの贈り物

“サンタクロースの部屋”を持つということは、 心の中に“広い部屋”を持つということ。松岡享子さんの『サンタクロースの部屋―子どもと本をめぐって』は、図書館員の必読文献ですが、一般の方にも幅広く読まれていて、初版から40年以上経っても出版され続けています。はしがきに、ある雑誌の引用を使って、「幼い日に、心からサンタクロースの存在を信じることは、その人の中に、信じるという能力を養う。わたしたちは、サンタクロースその人の重要さのためでなく、サンタクロースが子どもの心に働きかけて生みだすこの能力ゆえに、サンタクロースをもっと大事にしなければならない」と記しています。

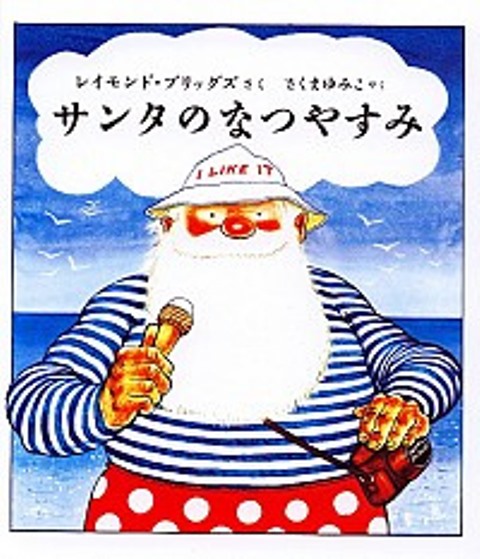

”サンタクロースの存在”は、いろんなサンタクロース物語を生み出してくれました。レイモンド・ブリッグズの『サンタのなつやすみ』は、妙に人間味のあるサンタさんを彷彿させてくれます。サンタにも休暇はあるんですよ、と示唆してくれた絵本です。

『サンタのなつやすみ』レイモンド・ブリッグズさく まゆみこやく(あすなろ書房)

『サンタのなつやすみ』レイモンド・ブリッグズさく まゆみこやく(あすなろ書房)

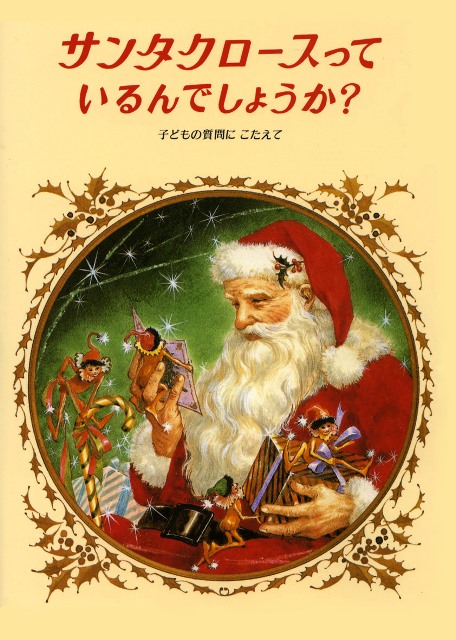

サンタクロースはいないと思っている人へのプレゼントです。偕成社刊『サンタクロースっているんでしょうか?』。

1897年9月21日 ニューヨーク・サン新聞「社説」に載った記事です。8歳の女の子の『サンタクロースって、ほんとうに、いるんでしょうか?』という投書に、フランシス=P=チャーチ記者が回答し、掲載されたものです。この時期になると、100年以上も前からずっとアメリカの新聞や雑誌に取り上げられるそうです。「目に見えるものだけが真実だとしたら、目に見えない愛や信頼はないのでしょうか?・・・この世の中に、愛や、人への思いやりや真心があるのと同じように、サンタクロースも確かにいるのです」。いくつになっても、自分の心の中の広い部屋にサンタさんを招きたいものです。

・『サンタクロースっているんでしょうか?』フランシス=P=チャーチ著 中村妙子訳 東逸子画(偕成社)

『ラーゲルレーヴのおばあちゃん』は、クリスマスの日に、おばあちゃんが、わたしに語ってくれた話。話が進むたびに、わたしが「どうして・・・なの?」と尋ねると、おばあちゃんは「もうすぐ わかるよ おはなしを きいていればね」と、そのたびに言います。「わたし」は、何でも「なぜ」「どうして」と聞きたがる年齢の子どもなのです。心冷たい羊飼いが洞窟の赤ちゃんに情けをかけた時から、いろんなものが見えるようになり、心の目も見えるようになったという話に、「わたし」の心にも楽しさが広がっていきます。絵本のどこにも書かれていないことなのですが、出版社からの案内で、「ニルスのふしぎな旅」を書いたラーゲルレーヴの口を借りて語っている、ということです。

セルマ・ラーゲルレーヴ(1858-1940)は、女性で初めてのノーベル文学賞作家です。大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞されて、その受賞講演の中で、子どもの頃に読んで感銘を受けた作品の一つとして『ニルス・ホーゲルンソンの不思議な旅』をあげていました。それを聞いて、ちょっとニコッとしてしまったことを思いだしました。1980年放送のNHKアニメは、スウェーデンでも放送されて好評を博し、スウェーデンの観光局のCMにも使われたそうです。

現在、スウェーデン観光局が配信している有名人作家に4名が紹介されています。なんとそのうち3名が児童文学作家(アストリッド・リンドグレーン、セルマ・ラーゲルレーヴ、エルサ・ベスコフ)なのです。

リンドグレーン(1907-2002)は、『長くつ下のピッピ』 『やかまし村の子どもたち』 『名探偵カッレ』 『ちいさいロッタちゃん』などの小学生向きの作品が数多く翻訳されています。その中で珍しく中高生向きの『わたしたちの島で』は隠れ傑作です。ある一家が、夏の避暑に訪れた島でのダイヤモンドのように輝く日々を描いています。リンドグレーンは、とても子どもに愛情深い姿勢の素敵な作家です。『やかまし村の子どもたち』では、クリスマスの前日、先生がクリスマスの話をしてくれていましたね。

エルサ・ベスコフ(1874-1953)、 彼女の絵本は『ペレのあたらしいふく』など早くから翻訳されていますが、近年は次々と翻訳されています。100年以上前から出版されている作品たちは、リアルな世界の話でも妖精の国の話でも、普遍性のある洗練された絵のタッチが魅力的です。

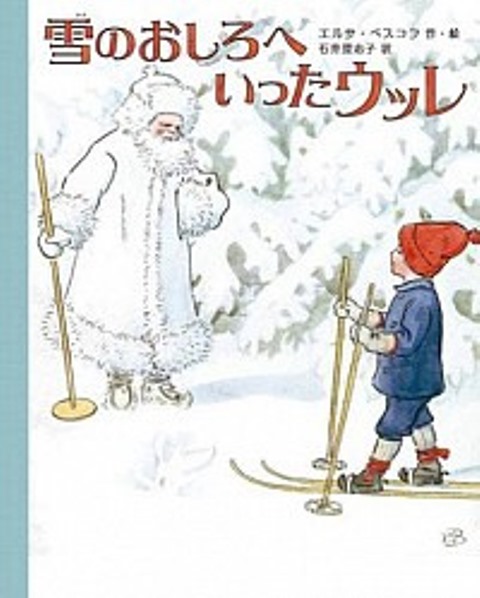

『ウッレと冬の森』(1981年刊)『ウッレのスキーのたび』 (2002年刊)『雪のおしろへいったウッレ』(2014年刊)の3冊は、違う出版社から出された同じベスコフの作品です。訳者はいずれも石井登志子さんです。 ウッレは誕生日のお祝いにスキーをもらいます。やっと周りが雪一面になると森へスキーに出かけます。美しい森の景色に、ウッレは「ありがとう、しんせつな冬王さま・・・」とよびかけます。霜じいさんが現れ、冬王さまのお城に連れていってもらいます。そこには、クリスマスプレゼントを作る子どもたちがいました。長い冬にはクリスマスが欠かせません。雪の季節が終わる頃、雪どけばあさんが現れます。すると、春の王女さまがチョウチョウに引かせた車に乗ってやってきます。 スウェーデンの気候風土が息づく作品です。

『雪のおしろへいったウッレ』エルサ・ベスコフ作・絵 石井登志子訳(徳間書店)

『雪のおしろへいったウッレ』エルサ・ベスコフ作・絵 石井登志子訳(徳間書店)

クリスマスには、クリスマスツリーがあると気分も盛り上がります。海外のクリスマスのお話に登場するのは、本物のモミの木のクリスマスツリーです。心に響くクリスマスツリーにまつわる絵本たちを紹介します。

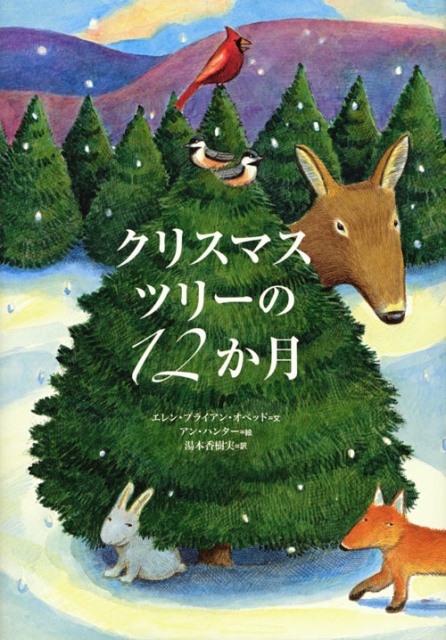

・ 『クリスマスツリーの12か月』 エレン・ブライアン・オベッド文 アン・ハンター絵 湯本香樹実訳 (講談社)

「12月のクリスマスツリーをすきなのは、わたしたち!」クリスマスツリー農園の12月には、子どもたちを連れた家族がツリーを選びにやってきます。農園のツリーたちは、1年間どんな風に過ごしたのでしょう。ツリーに寄ってくる昆虫や動物たち、周りに咲く草花が、月別に描かれています。「1月のクリスマスツリーをすきなのは、だあれ?」「2月は…?」・・・というふうに問いかけて、色々な生き物が登場します。最後のページには、ー農園の人たちの12ヶ月ーがあり、生物との共存について学ぶことが出来ます。 絵は、図鑑のイラストのように美しいです。

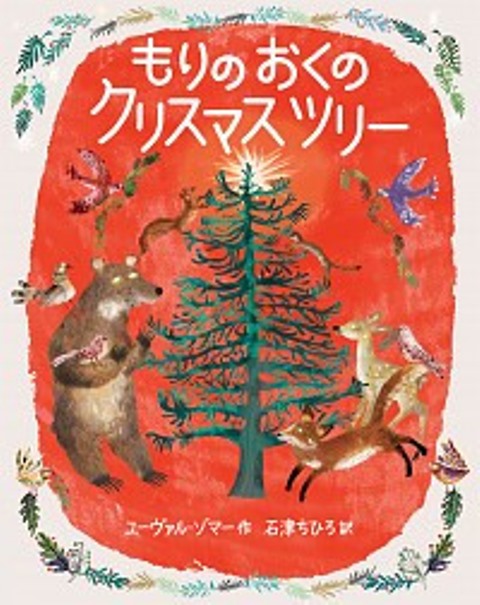

・ 『もりのおくのクリスマスツリー』 ユーヴァル・ゾマー作 石津ちひろ訳(ほるぷ出版)

「ぼくは いっぽんの き……からだが かたむいているので ……せが のびなかった」けれど、周りの木は皆どっしりとしていて大きい。クリスマスには、ノコギリとメジャーを持った人たちがやって来て、どんどん木を切って行きました。背が低い木だけがポツンと残って寂しくなってしまいます。ある日の朝、不思議なことが起こりました! 森の動物たちが、葉っぱや羽根、木の実や花をを持ってきて、寂しい木を飾ってくれたのです。夜になると流れ星がひとつ、木の天辺に乗っかりました。ハッピーなクリスマスです。季節は巡り、木はだんだん大きくなっていきます。 作者は、イギリスのイラストレーターで、動物や昆虫図鑑も手がけたそうです。森の風景の移り変わりを隅々まで楽しめます。

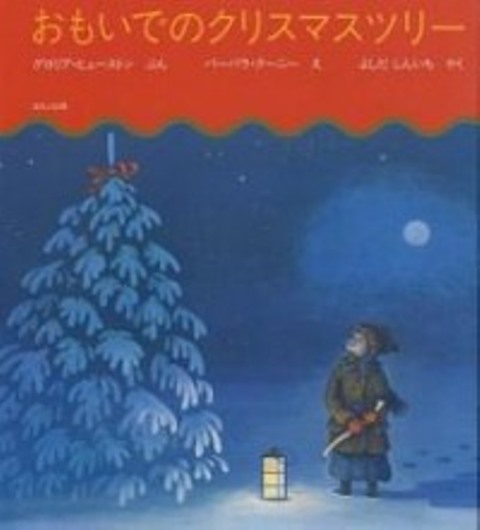

・『おもいでのクリスマスツリー』 グロリア・ヒューストンぶん バーバラ・クーニーえ よしだしんいちやく(ほるぷ出版)

アメリカのある山脈の山間に小さな村がありました。その教会の伝統的なクリスマス行事の話です。1918年のことでした。この年、ルーシーの家が教会の前にクリスマスツリーを立てる順番になっていました。けれども、パパが戦争に行ってしまい、ルーシーとママは貧しい生活をしなければなりませんでした。クリスマスイブの前日、牧師さんが「他の人がモミの木を用意してくれますよ。」と言いに来ました。ママは「いいえ、今年はうちがツリーをたてる番です。」とキッパリと断りました。その夜、ルーシーとママは山に行き、モミの木を切り出して来ました。そのモミの木は、教会にも村人にもクリスマスを祝うためになくてはならないツリーだったのです。クリスマス・イブに戦争からパパが戻って来ました。ルーシーにとって、この年のクリスマスは一生忘れられないものになりました。

バーバラ・クーニーは、コールデコット賞を2度受賞した絵本画家です。クーニーは、この小さい村の伝統あるクリスマスと語り継がれる話を絵本に再現するために、この村に赴き入念に取材したそうです。

子どもに愛情を注ぎ、夫のいない留守を凛として守る気丈なママの姿勢が印象に残る作品です。

「世田谷区家庭読書の日」にお届けするおはなし第1回~第33回はこちら