図書の分類と書架の並び

図書館にある本などの資料は、一定のルールで並んでいます。世田谷区では、「日本十進分類法」(NDC)によって整理しています。これは、本を整理するための分類法の一つで、本を分類する時の基準となります。

NDCでは、主要な知識を9つに分けています。そのどれにもあてはまらないテーマを「0」として、合計10に分ける分類法です。そして、それをさらに0~9に分けるという繰り返しで分類を細分化していきます。

NDCのしくみ

構造:人類の全知識を10区分したもの・・・類目表

0 総記. 1 哲学. 2 歴史. 3 社会科学. 4 自然科学. 5 技術. 6 産業. 7 芸術. 8 言語. 9 文学.

それを更に10区分したもの・・・綱目表(100区分)

それを更に10区分したもの・・・要目表(1000区分)

更に区分したもの・・・細目表(10000区分)

中央図書館の分類

- 細目表の10000区分までを使用した4桁で分類します。(0000~9999)

地域図書館(地域図書室)の分類

- 要目表の1000区分を使用し、必要に応じて細目表も使用して、3桁目と4桁目にピリオドを使用して分類します。

(000.0~999.9)

本のラベル(請求記号)

- 資料の配架(ハイカ。書棚に本を並べること)されている位置を示すための記号。

分類記号と図書記号からなっています。- 例①:書名「文部科学白書」;文部科学省編集

- 分類は373.1 ⇒ 請求記号 373 や

図書記号(著者名や書名の、文部科学白書)の も を記載 ⇒ など

など - 例②:書名「蜘蛛の糸」;芥川龍之介著

- 分類は913.6(日本の小説;F1) ⇒ 請求記号の“F1”は省略

図書記号(著者の頭文字の、あくたがわ りゅうのすけ) ⇒ あ や あり など

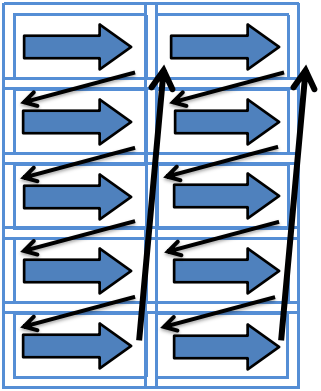

本の並び方

- 図のように、書架(書棚)の左から右へと請求記号順に並べています。ただし、大きくて請求記号どおりの位置に収まらない場合は、その請求記号の棚の一番下などに並べています。

- 請求記号は各図書館・図書室により異なる場合があります。お探しの資料が見つからないときは、お気軽にカウンターの職員にお尋ねください。